事業内容 Business 建設発生土受入特定事業場業務

建設発生土を安全に処理します

人々の生活の場を作る建設現場。ここで掘られた建設発生土は建設副産物の一つで、一般的に残土とも呼ばれ、「汚い」「危ない」「有害」というイメージを多くの人が持っています。それは過去に法整備が不十分だった際の不法投棄や迷惑行為等が原因です。千葉県は全国に先駆け「土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例」(残土条例)を平成9年7月に制定。当社は県の認可の元で特定事業場※を運営し、建設発生土を適正かつ安全に処理しております。

※特定事業とは外部からの土砂等を用いて埋立てをする事業

鋼製フトンカゴを設置し土砂流出の災害を防止

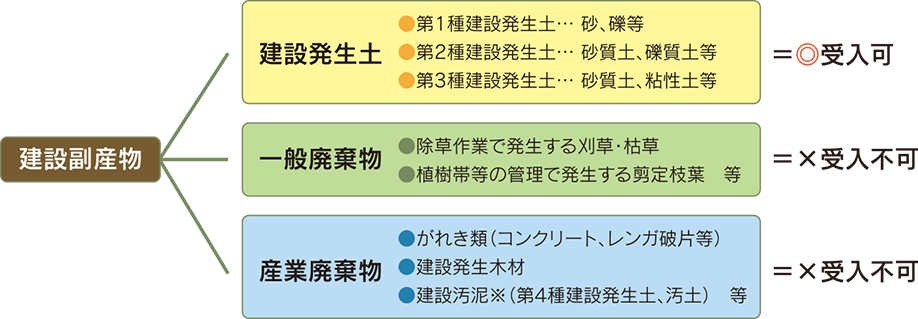

受入可能物としての規則条件

- (1) 国が定めた環境基準における有害物質の濃度分析結果が基準値以下である事。

- (2) 建設省令(平成3年10月25日建設省令第19号)

日本統一土質分類の基準に基づいた第1種~第3種建設発生土までのものである事。

建設汚泥※は産業廃棄物となり、受け入れはしておりません。 ※含水比40%~80%程度の粘性土、含水比80%以上の泥状土

◎建設発生土 受入業務 フローチャート

-

① お申し込み

電話、又はメールにて承っております

-

② 受入事前協議

●情報の調査 ●作業内容の確認

●見積の作成 ●計画書の作成等 -

③ ご発注

内容・価格のご承諾後に契約しご発注

-

④ 搬入届ご提出

●お客様に書類※をご用意頂きます

●書類の確認後、受入が認められます -

⑤ 建設発生土受入

当社特定事業場までお客様の車両で

建設発生土を運搬して頂き、受入をします

※[特定事業の必要書類]

- ①土砂等発生元証明書(規則第九号様式)

- ②検査試料採取調書(規則第三号様式)

- ③地質分析(濃度)結果証明書(規則第四号様式)

- ④試料採取場所等のそれぞれの写真

- ⑤土砂等発生場所位置図

- ⑥土砂等の発生場所の平面図(発生又は採取位置を記載したもの)と掘削断面図 等

建設発生土 処理の流れ

- 建設現場で出る建設発生土の搬出計画を立てる

-

排出業者が、土を出す前に

地方自治体で定められた項目の地質分析を実施する -

排出業者は「土砂等発生元証明書」※1等を作成し、

受入れ事業場に提出 -

受入れ事業場は提出された書類を精査

問題が無ければ「土砂等搬入届」を作成し

「土砂等発生元証明書」を添付して行政に提出 -

行政は提出された書類の内容を綿密に精査し、

安全基準をクリアしていれば搬入を許可する

許可が下りた土だけが特定事業場※2に搬入される - 特定事業場で計画的な埋立て・整地を実施

※1「 土砂等発生元証明書」記載内容(事業者名、工事名、工事現場、工事期間、土砂等発生数量、地質分析結果証明書等)

※2 特定事業場でも行政の立ち会いのもと、定期的な地質分析、排水汚染状況の検査が条例で義務づけられている

埋立て後のご提案、環境に考慮した特定事業場

特定事業場では環境への影響も考慮しています。事業場の情報を包み隠さず開示し、近隣の住民の方々にご承諾を頂ける環境作りを目指しております。また、埋立て跡地は事業前の森林や畑、農地など、元の状態に復元することが求められ、事業場の申請時に埋立て後の利用方法についても取り決めを行います。地域住民の皆様のご意見を取り入れて、様々な有効的な利用方法をご提案しております。

事業所内では花壇の設置など環境に配慮

埋立て跡地の利用でパークゴルフ場の開設

埋立て跡地の利用で自社・長柄町太陽光発電所を運用